1月4日に優元さん、かむさん主催の「お年玉セミナー」にて発表をする機会をいただきました。そちらで発表した五色百人一首の実践についてまとめていきます。

①五色百人一首とは

小倉百人一首を20枚ずつ5色「青・桃・黄・緑・橙」の札に色分けした教材です。20枚で一回のかるた取りができるので、従来の百人一首よりも暗記しやすかったり、短い時間で行うことができるというメリットがあります。

②五色百人一首を行う良さ

五色百人一首を行うにあたって、五色百人一首協会のサイトと、渡辺道治先生のVoicyとnoteから学ばせていただきました。渡辺道治先生は五色百人一首を行う良さを4つ紹介しています。

①記憶力がよくなる。

②ルールに対する正しい態度を学べる。(勝ち負けの受け入れ)

③古い日本語を学べる。(古典が好きになる)

④反射神経がよくなる。(スポーツに大切な「視神経」が鍛えられる)

今年度私は3年生を担任しているので、②のルールへの正しい態度を特にねらいとして五色百人一首を行いました。また、発達段階として子ども同士でマウントを取り合う様子なども見られていました。そのため、競争心を正しくお互い高め合う方向に使ってほしいという意図から、『健全に競い合う』という合言葉を五色百人一首の際には伝え続けました。

③12月の一ヶ月での学級での実践例

1週目 青札の一覧表配布

2週目 かるた取り開始

3週目 かるた取りレベルアップ

4週目 百人一首王決定戦

1週目は、とにかく熱を高めることを意識しました。子どもたちの実態から5首は全員暗唱することを目標として、隙間時間などにテストをできるようにしました。賞状を用意したり、五色百人一首を解説する漫画を学級文庫に置いたりしました。覚えるのが苦手な子がいたため、よしみん先生のYoutubeの動画なども活用しました。また、出来る子はどんどん突き抜けられるように、暗唱した首数に応じた賞状を用意しました。

2週目から、かるた取りを行いました。このときのポイントは、「ルールの定着」と「雰囲気の定着」です。ルールはかるた取りをやりながら伝えていくと子どもたちも覚えやすいです。五色百人一首協会の以下の動画がおすすめです。雰囲気は、勝ち負けに真剣に向き合う雰囲気を作りたかったので、はじめとおわりのあいさつは適当な場合はやり直しました。また、枚数を最期に数え終わったあと、負けた方は「負けました」、勝った方はその言葉を真剣に受け止めるということも行いました。これは渡辺道治先生がプロの将棋の試合などを見て考えた実践です。

3週目は、さらにかるた取りのやる気の火を燃え上がらせるためにガソリンを投下します。「読みの変化」と「語呂合わせ&決まり字」です。最初は下の句をゆっくりと二回読んでいましたが、慣れてきた3週目には、下の句を一回だけにしたり、上の句だけを強調したりと読みを変化させます。ここで読む速さが上がってくるので、一回の試合にかかる時間も短縮できるようになります。また覚えるのが苦手な子のために語呂合わせも紹介しています。たとえば「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む」だったら、上の句下の句の最初を合わせて「あしながながおじさん」みたいな。また、どんどん暗唱が進んでいる子に向けては、さらに早くとるコツとして百人一首の決まり字を紹介します。

4週目は、学級でトーナメント戦を行いました。この際には、実力で3つほどのブロックに分けて行いました。そうすることで、苦手な子たちも優勝できる可能性があり、意欲をもってとりくめました。

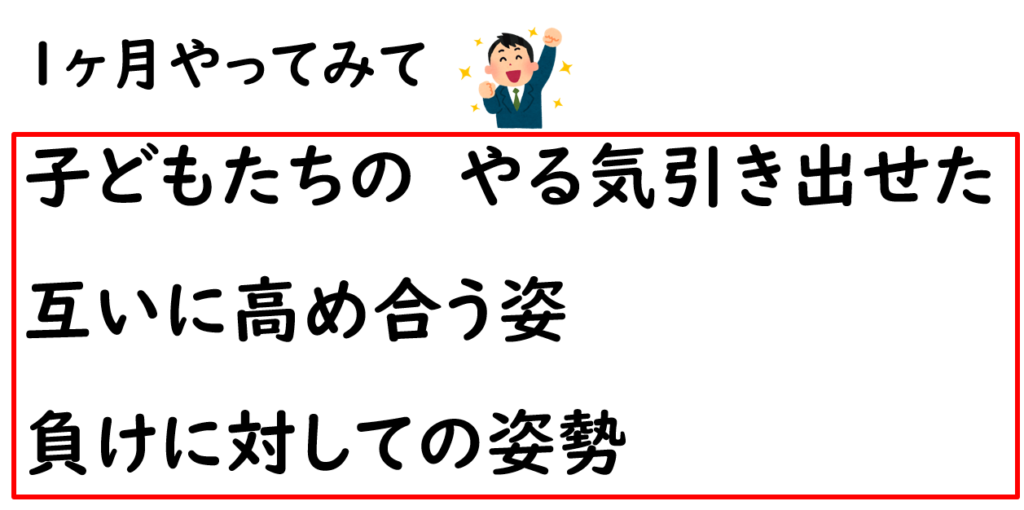

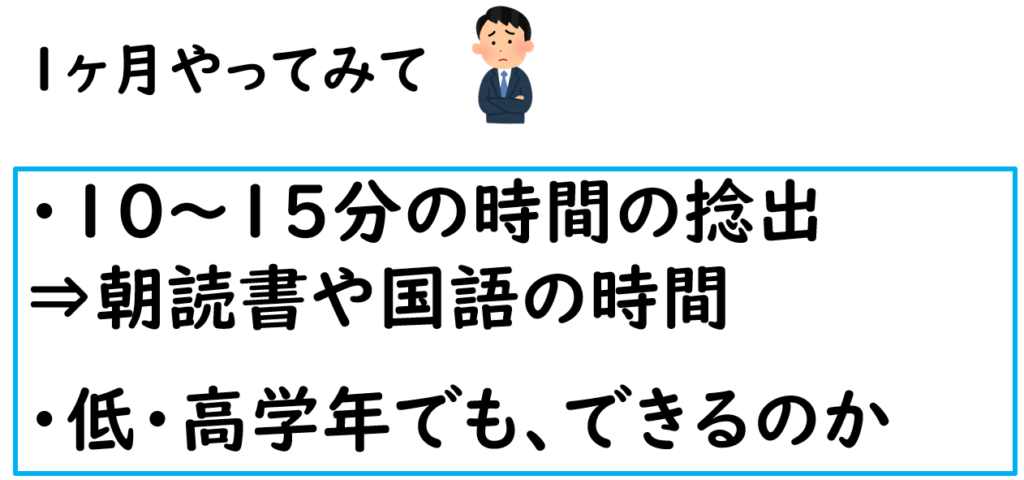

④まとめ

以上、12月の一ヶ月を使って学級で五色百人一首に取り組んでみました。成果と課題は以下の通りです。3年生の学期末で、学習内容に余裕があり毎日継続して行えたというのも、一ヶ月で実施できた大きな要因だと思います。

★実践を行うにあたって学んだサイト

より詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

https://voicy.jp/channel/2629/548925 (渡辺道治先生Voicy)

https://note.com/hanahasaku358/n/nd638ee5e3866?sub_rt=share_pw (渡辺道治先生note)

https://goshoku.org (五色百人一首協会公式サイト)